|

English | 中文

| ||||||||||||

| |||||||||

|

前言

一波新的中国移民潮正赶来美国,而他们与之前的移民很不相同。新移民接受前辈们所断然放弃的东西。从所谓的“模范少数族裔”神话,到“永久外国人”的症状,新一代的海外华人正在打造一个以中国为中心并拥有权力的美籍华裔形象。这篇文章,以 The Chinese Historical Society of America(美国华人历史学会)会议的开场演讲为基础,分析了这一波移民潮与他们的前辈如何不同。这篇文章以描述为主,并无规范立标之意,即:这篇文章想要做到的是客观,而非对新移民或之前的移民家庭做出评断。这是一篇概述,与任何关于群体的报告一样,也可能存在错误。 这些变化不是不常见。犹太裔美国人就由好几个移民潮组成,有从西班牙来的,有从德国来的,还有后来从东欧来的。他们之中有被欧洲的高雅文化同化并受过教育的,还有来自相对特权阶层的,而这几波移民对彼此都有所顾虑。非裔美国人之间也存在学术争论。主张黑人应该“在其位谋其事”的布克•华盛顿先生,和鼓励“有才能的十分之一”追求平等的杜波依斯先生就有过“辩论”。更不用说还有马库斯·加维先生这样提出将美国黑人送回非洲利比里亚,建立殖民地。而这之后马丁•路德•金先生和马尔科姆•艾克斯先生之间的分歧更是已被经常重复,成为陈词滥调了。同样的,美籍华裔中有当代中国的国父孙中山先生,也有帮助中国获得二战期间美国支持的蒋夫人---宋美龄女士,还有前卫艺术家艾未未先生。19世纪80年代,孙在夏威夷与他的哥哥一起度过了成长的岁月;蒋夫人在佐治亚州上大学并在美国退休; 一个世纪后,艾未未的艺术作品在纽约获得好评。 |

|

两波早期的中国移民潮

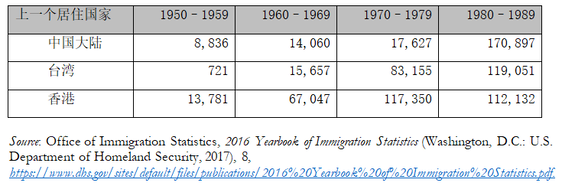

想要理解这波新移民潮,回顾下前两波移民潮是很有必要的。划分中国移民的方式很多。为了简单起见,这里只使用了两类人:在《马格努森法案》(Magnuson Act,又称1943年的《排华废除法案》)之前的人,以及在《排华法案》废黜之后,在新移民浪潮到来之前的人。1952年的麦卡伦-沃尔特法案可以被用作划分线,但之前的日期从社会学的角度来说是更为合适的,因为它将二战期间居留在美、敌对期间登陆美国、战后进入美国的中国移民,与之后的移民归在了一起。这些阶段虽是由美国移民政策划分,但它们也与中国的历史息息相关。 这两波移民相当的不同,要从他们的根源说起。 最早的中国移民基本上全是男性,来自广州或珠江三角洲这些南部沿海使用粤语的地区。也有一些例外,包括一些富裕的商人或者商业家庭的儿子,但这些人是很少见的,女性更是如此。他们在横贯美国大陆的铁路上工作,将加利福尼亚的西部轨道铺设到犹他州的Promontory高地。有些人还在不知不觉中被招募到东部工厂工作,成为“罢工破坏者”,其他人则在重建期间南下,被用来取代获得自由的奴隶们。少数家庭乘帆船前往了加利福尼亚州的蒙特雷。 接下来的中国移民在地理上来源比较广泛,使用普通话的人数明显增多了。虽然这之中拥有外交官或其他精英背景的人仍然不常见,但从数量上来说它们变得不那么稀缺了,在比例上也越来越显著(因为《排华法案》使得移民总体数量极低)。从1949年开始,由于大陆移民政策的限制,有两代人(四十年),大部分的中国移民并不是来自于中国大陆,而是来自台湾和香港,还有其他有华人定居的地方,如菲律宾,越南,或者马来西亚,甚至在少数情况下,还有加勒比海地区 --- 当然,这一切都始于中国大陆的某个地方,但移民们经过了这些地方,甚至在那里有超过一代人定居。在冷战时期,从大陆来的那些少数中国人都很特殊---难民或是叛逃者。 但是,这两波早期的移民与现在的移民潮在环境上是有很大区别的。他们是在美国公开,严厉,毫不掩饰地歧视中国移民和美籍华裔的时候来的。这些是法律上的措施,意味着正式法律(不管是联邦还是州,法定或决定)判定拥有中国血统是劣势。其中包括1882年《排华法案》,通过给与有限配额,禁止进一步移民(由“纸儿子”手段规避);随后的《基瑞法案》,要求合法入境的华人随时携带身份证明,以避免即决驱逐出境; 还有在土地所有权,異族通婚和专业许可方面的限制。他们还包括企图以种族的方式执行中立的法规,例如拒绝几乎所有华人申请在旧金山经营洗衣店的必要许可,同时给予几乎所有非华人竞争者相同的特权,不过这一企图在法庭上被驳倒了。华裔美国人的持续存在受到威胁,因为他们被禁止在种族基础上入籍(尽管一部分人按照“自由白人”的标准而成功入籍)。美国还反对由出生地确定公民身份,但却没有成功。在1896年普莱西诉弗格森案和1954年布朗诉教育委员会案之间的“隔离但平等”时期,就实行种族隔离而言,亚洲人 - 特别是华人 - 被认为与非洲裔美国人没有什么不同(尽管执法不统一)。偏见是全面的。在1964年《民权法案》禁止私人和企业采取这种做法之前,拒绝雇佣、租房、提供公共设施给华人是常见的,甚至对于真正的美籍华裔公民也是这样。这种不包容不只是来自于仇外心理,或是公民与外国人之间的区分,因为它只扩展到美籍华裔而非欧洲移民。 早在当前的趋势之前,这两波华裔移民就是分开的。最早的中国移民是面临职业隔离的劳动者,这使得他们集中在建造铁路的工人群体,洗衣店,餐馆,服务于少数族裔客户的小企业家(例如,保险经纪人),以及在南方腹地服务于黑人和穷困白人的杂货店店主。后来的中国移民是专业人士,包括凭借奖学金来美,在完成学位后留下的学生,以及一些技能优秀、是美国经济发展需要的人员,例如医疗保健服务的从业者。前者形成了一个城市化、讲粤语的社区; 后者,基本上是在郊区、讲普通话的同行。虽然这些社区之间有接触,但他们却被多种因素分开,其中就包括建立不同的教会和语言学校,而这些地方是社交中心。用粤语传教的教堂不会吸引非基督徒的家庭,也不会吸引那些虽然是基督徒但只能讲普通话的家庭。一所以普通话为教学语言的语言学校不会吸引很多希望保持粤语的家庭(这些语言学校要进一步做出有政治影响的决定,是使用大陆开发的简体字,还是台湾和香港使用的繁体字)。 尽管存在差异,但这两个群体趋同于共同特征。由于他们建立了促进平等的协会,他们的公民参与并依赖于一整套战略。特别是当华裔美国人加入其他少数族裔成为“亚裔美国人”时,就是如此的情况。该术语本身是由学者Yuji Ichioka在20世纪60年代末始用的。随着1967年中国文化大革命的爆发和旧金山湾区的“爱之夏”运动,加上1968年民权领袖马丁•路德•金和总统候选人罗伯特•肯尼迪被暗杀,“亚裔美国人”逐渐成为一个现实的用词。一场黄色平权运动将以学生为主体的华裔美国人,日裔美国人和菲律宾美国人聚集在一起,效仿黑人平权运动并参与第三次世界罢工。这场行动受到了时间上的限制(20世纪60年代末和70年代初),地理上的限制(以加利福尼亚为中心)和同代的限制(年轻的,本土出生的)。另一轮抗议活动则伴随着“陈果仁(Vincent Chin)正义”运动而发生。一名华裔美国人于1982年在“汽车之城”底特律被白人汽车工用一支棒球棒活活打死。凶手显然是因为日本进口汽车的成功而迁怒于他,但犯人却仅被判三年缓刑,罚款3000美元。这之后,受害者就成为了一名具有象征意义的烈士。这份力量聚集了多个种族,因为这件事反映了关于身份概念认知的双重错误(华裔被当成日裔,美国公民被当成外国人)。 该运动的成就包括建立“亚裔美国人研究”这一学科。这些实践者自认“属于”这个社区。他们试图通过学术来塑造自己的身份。 他们的研究和随之而来的呼吁倡导有着明确的中心主题。他们是以共同防御形式出现的泛亚裔美国人。这一人造身份词组中的两个字都很重要。他们鼓励在美亚裔种族互相建立友谊,自觉到“亚洲人”这字与日本帝国主义施行侵略时用的大东亚共荣圈的讬词会有联想。亚裔美国人的亚洲祖先可能互相仇视,甚至可能彼此之间打过全面战争。 不管这些亚裔美国人对同化作何感想,他们都宣称是忠诚的美国人。他们不是过客,也不是永远处于二等地位的外国人。在冷战期间,求得美国护照尤其符合华裔美国人的利益,以免在一项名为“招供”的计划中被怀疑。该计划旨在查出那些前辈中有非法移民的人。相应地,为了提升自身形象,政府亦有道理与苏联分界,驳斥美国不是一个歧视种族的国家,它的人口包含其他国家的有色人种。 在反复出现有关“亚裔美国人”的考量中,有一项是揭穿“模范少数民族神话”。这个神话是:亚裔美国人非常成功,在没有政府干预的情况下克服了偏见,这与非洲裔美国人和拉美裔美国人形成了尖锐的对比。这与实际情况不符,因为它没有考虑到亚裔的选择性移民、教育程度、多代合居家庭、人口多集中在高收入地区等等这些事实,以及相异的形象。大量的书籍、文章和意见被出版发表,来证明亚裔美国人是正常的,或者平均来说,他们的成就来自多种因素,而非种族优越性。 一些华裔美国人组织代表了这些原则。例如成立于1973年的美华協会(Organization of Chinese Amercians)是一家非盈利机构,它通过章程限制成员对“任何外国政治”发表意见,从而有意避开本土政治。后来,他们将名字改为缩写“OCA”,表明他们期望代表所有亚裔美国人。它参与华盛顿特区由工会、犹太人和非裔美国人组织共同创立的“公民权领导会议”。早期的华裔美国公民联盟(Chinese American Citizens Alliance),最初是由“金州西部原住民之子”(类似于“仅限白人居住的西部原住民之子”)组成的。正如两个名字所显示,它同时对公民身份和原住民身份感到骄傲。日裔美国人甚至更爱国。日美公民联盟(Japanese American Citizens League)因默许二战期间的拘留而受到批评。 |

|

结论

在某种程度上,先行的华裔美国人领导者没有与新移民溝通。他们忽视这个不断壮大的移民人群必将自冒风险。认为所有华裔美国人是同类的假设是错误的。许多华裔美国人不认同自由主义意识形态。他们的经历是真实版的美籍华人经历。这可能会成为主流。 或许以种族为基础团结华裔美国人的想法是不切实际的,不管这是否曾被奉为理想。华裔美国人可能有很多共同之处,但他们也表现出了民主能成立的多样性。 |